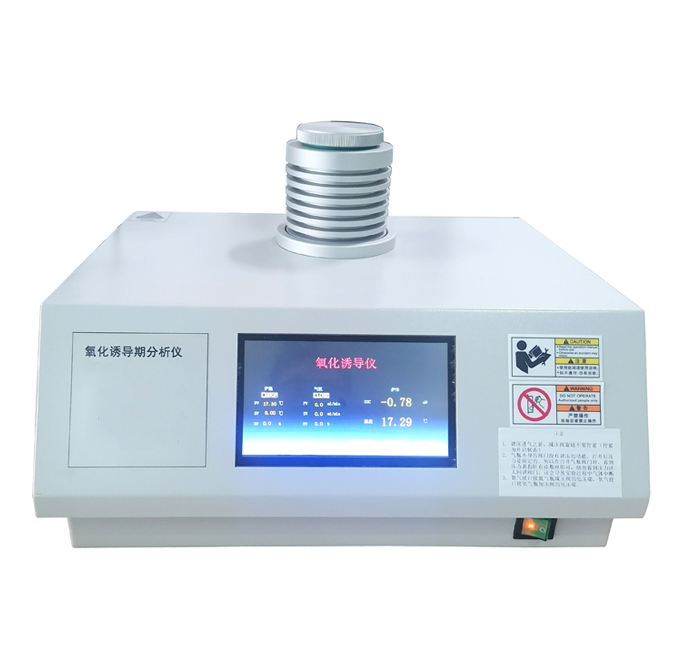

氧化诱导时间测试仪:材料热稳定性的精密裁判

在材料科学领域,氧化诱导时间测试仪如同一位公正的裁判,通过精确测量材料在高温氧化环境中的"耐力",为评估材料的热稳定性和抗氧化性能提供关键数据。从塑料包装到航空橡胶,从食品油脂到石油化工,这项技术正以不可替代的角色推动着多个行业的创新与发展。

一、技术原理:捕捉氧化反应的临界点

氧化诱导时间测试仪的核心原理基于差示扫描量热法(DSC)。测试时,样品与惰性参比物(如氧化铝)被置于同一温度环境中,仪器通过精密传感器持续监测两者间的热流差异。当样品在氧气氛围中开始发生自动催化氧化反应时,会释放出微量热量,导致温度曲线出现明显拐点。从测试起始点到拐点出现的时间间隔,即为氧化诱导时间(OIT)。

这一过程犹如一场精密的化学实验:在200℃恒温条件下,聚乙烯样品在氮气保护下保持稳定,当氧气迅速置换氮气后,样品表面开始发生链式氧化反应。仪器以0.01℃的温度分辨率捕捉这一微小变化,通过全自动程序控制系统记录从氧化启动到热流突增的完整过程。这种动态监测方式,使得即使微弱的氧化反应也能被精准识别。

二、应用领域:多行业的质量守护者

在塑料工业中,氧化诱导时间测试仪是评估材料耐老化性能的核心工具。某汽车制造商通过该技术发现,其生产的保险杠材料在80℃环境下的OIT值仅为15分钟,远低于行业标准的30分钟。通过调整抗氧剂配方,最终将OIT提升至45分钟,显著延长了产品使用寿命。这种应用场景在电线电缆、建筑管道等领域同样普遍,测试数据直接关联着产品的安全认证和市场准入。

食品包装行业对氧化诱导时间的关注源于对品质的严苛要求。某乳制品企业利用该技术检测包装材料的OIT值,发现当OIT低于20分钟时,包装内的维生素C含量在储存3个月后下降超过30%。通过筛选OIT达40分钟的新型材料,成功将产品保质期延长至6个月。这种应用模式在油脂包装、坚果封装等领域已形成标准化检测流程。

在石油化工领域,该技术承担着材料耐高温评估的重任。某炼油厂对催化裂化装置使用的密封材料进行OIT测试,发现传统材料在250℃下的OIT值仅为8分钟,而新型氟橡胶材料的OIT值达120分钟。这一数据支撑了设备改造决策,使装置连续运行周期从6个月延长至2年,年减少停机损失超千万元。

三、技术演进:从实验室到生产线的跨越

现代氧化诱导时间测试仪已实现三大技术突破:温度控制精度达到±0.1℃,确保不同批次测试的可比性;升温速率范围扩展至0.1-100℃/min,既能模拟慢速氧化过程,也能加速测试周期;全自动气体切换系统可在0.1秒内完成氮气到氧气的置换,最大限度减少环境干扰。这些改进使得单次测试时间从传统的2小时缩短至30分钟,测试效率提升4倍。

智能化升级是另一重要趋势。某新型设备配备AI分析模块,可自动识别热流曲线特征,通过机器学习算法区分正常氧化反应与异常干扰。在某次测试中,系统成功识别出样品中残留水分导致的假性氧化峰,避免了误判风险。这种智能诊断功能使测试准确率提升至99.5%。

四、操作规范:确保数据可靠性的关键

规范的测试流程包含五大核心环节:样品制备需控制质量在5-20mg,厚度均匀性误差不超过±15μm;炉膛预处理需在200℃下空载运行30分钟以消除热历史;气体置换需确保氧气纯度达99.99%,流量稳定在50mL/min;数据采集需采用0.1秒/次的采样频率;结果判定需经三次重复实验验证,相对标准偏差不得超过5%。

日常维护同样至关重要。每周需用无尘布清洁炉膛内壁,每月检查密封圈状态,每季度校准温度传感器,每年更换气体过滤器。某实验室曾因忽视冷却系统维护,导致加热元件过热损坏,直接经济损失达5万元。这一案例凸显了预防性维护的重要性。

五、未来展望:开启材料评估新维度

随着材料科学的进步,氧化诱导时间测试仪正拓展新的应用边界。在纳米材料领域,研究人员利用该技术研究石墨烯改性聚合物的氧化机理,发现当石墨烯含量达2%时,材料OIT值提升300%。在生物基材料领域,该技术助力评估淀粉基塑料的可降解性能,为环保材料开发提供数据支撑。

多参数耦合分析是下一代技术的发展方向。某研发团队正在开发能同时监测热流、质量变化和气体释放的三维检测系统,这种多维数据融合将使氧化反应机理研究更加深入。可以预见,未来的氧化诱导时间测试仪将不仅是质量检测工具,更将成为材料创新研发的智能平台。

从实验室到生产线,从基础研究到工业应用,氧化诱导时间测试仪以其精准可靠的特性,持续推动着材料科学的进步。这项看似简单的测试技术,实则蕴含着深刻的科学智慧,它不仅衡量着材料的氧化耐力,更见证着人类对材料性能认知的不断深化。在追求更高性能、更长寿命、更环保材料的道路上,这位精密裁判将继续发挥不可替代的作用。